葬儀は常識やモラルを問われやすく、参列する際は遺族やほかの参列者へ迷惑をかけたり、恥ずかしい思いをしたりしないように気をつけなければならないため、戸惑う方も多いでしょう。

服装や持ち物や礼儀作法など、葬儀の知識やマナーは難しいと思うかもしれませんが、実は、ポイントを押さえれば誰でも簡単にマナー違反を回避できるコツがあります。

そこで本記事では、葬儀でマナーが重視される理由と、葬儀のマナーを押さえる『10のポイント』について解説します。

葬儀のマナーでよくある質問についてもご紹介しますので、どうぞ最後までご覧になり、参考になさってください。

葬儀でマナーが重視される理由

葬儀でマナーが重視されるのには、次の4つの理由があります。

- ・故人を弔うための大切な儀式のため

- ・適切に遺族の悲しみを癒し励ますため

- ・宗教に基づく考え方や儀式があるため

- ・伝統や風習があるため

葬儀は故人の死を悼んで弔うための大切な儀式で、遺族の悲しみを癒して励ますために集う葬送の一環です。

死生観は異なりますが、多くの宗教で死は旅立ちや輪廻転生の過程と考えられており、特定の儀式やマナーに則って故人とお別れをします。

また葬儀には、日本独自のマナーや地域特有の作法などもあり、伝統や風習として根付いている傾向もあるため、葬儀の不明点については地域の葬儀社へ確認するのが最良です。

葬儀のマナーを押さえる10のポイント

葬儀のマナーは数多くありますが、次の10のポイントを押さえることで、マナー違反を防ぐことができます。

- ①参列の対象者や日程が限られる場合がある

- ②服装は喪服が基本!身だしなみは清潔感を重視してお洒落は不要

- ③持ち物リストを確認して事前に準備する

- ④香典やお布施には金額の相場がある

- ⑤言葉遣いでは忌み言葉を避ける

- ⑥葬儀の流れを知っておく

- ⑦受付の手順を把握しておく

- ⑧焼香の作法を把握しておく

- ⑨携帯電話の電源を切り私語を慎む

- ⑩故人や遺族の気持ちを尊重する

具体的なマナーについて、後述にて解説しますので、最後までよく読んで身につけましょう。

葬儀のマナー① 参列の対象者や日程が限られる場合がある

| 種類 | 人数目安 | 通夜 | 葬儀・告別式 | 火葬 | 特徴 |

| 一般葬 | 30名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 香典・焼香のみの会葬者も大勢招く |

| 家族葬 | 30名未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 家族や親族だけなど少人数の葬儀 |

| 一日葬 | 30名未満 | ✕ | 〇 | 〇 | 通夜を省略する家族葬 |

| 直葬・火葬式 | 数名 | ✕ | ✕ | 〇 | 通夜や葬儀を省いて火葬のみ |

葬儀には様々な形式があり、不特定多数の方々が参列できる昔ながらの一般葬だけでなく、近年は参列者の対象者や参列できる日程が限られる場合が多くあるため注意しましょう。

| 葬儀形式 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |

| 一般葬 | 58.9% | 48.9% | 30.1% |

| 家族葬 | 31.3% | 40.9% | 50.0% |

| 一日葬 | 3.9% | 5.2% | 10.2% |

| 直葬・火葬式 | 5.9% | 4.9% | 9.6% |

葬儀形式の動向調査によると、2025年には家族葬が半数の50%を占め、一日葬と直葬・火葬式はそれぞれ約10%で、約7割が少人数でお葬式をする葬儀形式となっています。

訃報連絡や葬儀案内をする遺族側は、相手の立場になって参列してもらうかどうかを明瞭にするとともに、参列者側も自分が参列対象者かどうかをしっかりと確認しましょう。

葬儀のマナー② 服装は喪服が基本!身だしなみは清潔感を重視してお洒落は不要

葬儀では喪服の着用が基本です。身だしなみは清潔感や清楚感を重視することが大切で、お洒落は不要であることをしっかりと理解することで、マナー違反を防ぎやすくなります。

急な訃報で仕事後などにお通夜へ参列する場合でも、グレーや紺色など、暗いトーンのダーク系の略喪服を選ぶのがマナーです。

- ・正喪服:遺族や親族が着用

- ・準喪服:遺族や親族や参列者が着用

- ・略喪服:喪服が着用できない参列者が着用

近年の葬儀では、遺族も参列者もすべての方が準喪服を着用する傾向にあります。準喪服とは漆黒のブラックスーツやブラックフォーマルなど、光沢のない礼服のことです。

和装やモーニングスーツなどの正喪服よりも手軽さがあり、あらゆる葬儀に適しているため、これから喪服を新調する方は準喪服がおすすめです。

喪服には、男性は白いワイシャツと黒いネクタイ・靴下・ベルト・靴、女性は黒いストッキングとパンプスを合わせます。

子供の場合は学生服やモノトーン系の私服が適しています。

髪型は葬儀で邪魔にならないよう、ロングヘアは耳より低い位置で一つ結びやお団子結びにして、ショートヘアでも乱れやすい方は無香料の整髪料やヘアピンで留めましょう。

メイクは片化粧と呼ばれる化粧法が基本です。チークやアイメイクなどはせず、薄付きのファンデーションと目立たないベージュ系の口紅のみとするのが葬儀のマナーです。

アクセサリーは結婚指輪なら問題ありませんが基本的には使用せず、女性は唯一、悲しみの涙を表す一連パールのネックレスとイヤリング(ピアス)だけがマナーに適しています。

葬儀のマナー③ 持ち物リストを確認して事前に準備する

葬儀の持ち物には、必要な持ち物とあると便利な持ち物の2通りがあり、女性はフォーマルバッグが必須ですが、男性は大きな内ポケットがある喪服なら手ぶらで参列する方が多いです。

葬儀で必要な持ち物リスト

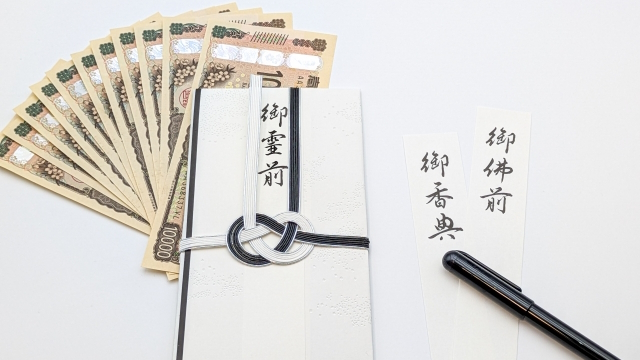

葬儀で必要な持ち物リストは次のとおりで、仏式では自分専用の数珠(貸し借り不可)と袱紗(ふくさ)で包んだ香典やお布施、ハンカチなどが必須です。

- ・数珠(仏式の場合・所有していなければ不要)

- ・袱紗で包んだ香典またはお布施

- ・ハンカチ(白もしくは黒の無地)

- ・ティッシュ

- ・財布

- ・携帯電話

- ・フォーマルバッグ(女性は必須)

葬儀であると便利な持ち物リスト

葬儀であると便利な持ち物は次のとおりです。返礼品や荷物の収納としてのサブバッグや、天候や季節に応じた対策用品の用意をおすすめします。

- ・サブバッグ

- ・折りたたみ傘や日傘

- ・季節用品(扇子・カイロなど)

- ・マスク

- ・メイク用品(ファンデーション・口紅)

- ・予備のストッキング

そのほか、葬儀場への宿泊で必要な持ち物リストについては、以下の記事で詳しくご紹介していますので、どうぞ参考になさってください。

参考:お葬式の持ち物チェックリスト!葬儀場の宿泊で確認するべき3つのポイント

葬儀のマナー④ 香典やお布施には金額の相場がある

香典やお布施には金額相場があるため、一般的な相場費用について解説します。

香典の金額の相場とマナー

地域によっても異なりますが、一般的に故人との関係によって、次のように香典には相場があります。

| 故人との関係 | 相場金額 |

| 両親 | 3万円~10万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 親戚 | 1万円~3万円 |

| 一般参列者 | 3,000円~1万円 |

香典には遺族の葬儀費用の負担を補助するための役割があるため、食事代(1食3,000〜1万円)や香典返し(地域により1,000〜3,000円)の費用で不足しないことがマナーです。

香典袋の選び方やお札の入れ方など、準備方法については以下の記事で詳しく解説していますので、どうぞ参考になさってください。

参考:香典のマナーと4つの注意点!書き方や金額と入れ方から渡し方まで解説

お布施の金額の相場とマナー

僧侶へ支払うお布施は地域性やお寺の格式によっても異なりますが、一般的な読経料の金額相場は次のとおりです。戒名料はランクによって幅広く、100万円以上する場合もあります。

| 内訳 | 相場金額 |

| 読経料 | 約15万円~50万円 |

| 戒名料 | 約20万円~30万円 |

基本的に次の3種類の表書きのお布施を用意するのがマナーです。御膳料は僧侶が会食に参加しない場合にのみ支払いましょう。

- ・御布施:戒名料と読経料を併せて包む

- ・御車代:僧侶1名につき2日で5千円〜2万円

- ・御膳料:僧侶1名につき2日で5千円〜2万円

葬儀のマナー⑤ 言葉遣いでは忌み言葉を避ける

葬儀では避けなければならない言葉遣いがあり、死や縁起の悪い『忌み言葉』や不幸が続くことを連想させる『重ね言葉』を使用しないのが礼儀やマナーとされています。

- 死ぬ・失う・迷う・別れる・終わる・消える

- ますます・次々・たびたび・いろいろ・わざわざ

- 続く・再び・追って・引き続き・繰り返し

遺族に挨拶したり励ましたりする場面では、「天国から見守っている」といった言葉を使いたくなりますが、実は仏教には天国という概念はありません。近い表現としては「極楽浄土」「お浄土」などが一般的です。このように、宗教用語にも配慮が必要となります。

葬儀のマナー⑥ 葬儀の流れを知っておく

葬儀形式によっても異なりますが、2日間の葬儀では1日目がお通夜、2日目が葬儀・告別式となり、次のような流れで執り行われます。

葬儀1日目:お通夜

お通夜は故人の死を悼み、別れを惜しみながら過ごす最後の夜のことをいいます。遺族や親族は2時間前ぐらいに集合して事前準備を行い、僧侶や参列者を出迎えます。

- ・納棺:遺族や親族で棺へ故人を納める儀式

- ・受付:一般参列者は30分〜1時間前から開始

- ・通夜式:一般的に18〜19時頃から1時間~1時間半程度

- ・通夜振る舞い:一般的に1〜2時間程度

葬儀2日目:葬儀・告別式

葬儀・告別式は故人を弔い、安らかな眠りを祈る儀式のことをいいます。午前中から開始することが一般的で、精進落としまで行う場合は15〜16時頃の解散となります。

- ・葬儀・告別式:一般的に10時~11時頃から1時間~1時間半程度

- ・出棺:火葬場への移動

- ・火葬・骨上げ:火葬時間は1〜2時間程度

- ・還骨・繰り上げ法要:葬儀の延長で行うこともある

- ・精進落とし:一般的に1〜2時間程度

葬儀のマナー⑦ 受付の手順を把握しておく

マナーを守ってスムーズに葬儀の受付を行う7つの手順について解説しますので、あらかじめチェックしておきましょう。

- ①葬儀の受付は親族や会社関係など故人との関係によって複数に分かれている場合があるため該当する列に並ぶ

- ②受付で「この度はお悔やみ申し上げます」と軽く挨拶をする(受付係が葬儀スタッフの場合は「本日は宜しくお願いします」でよい)

- ③香典を袱紗から出して相手から読める方向に正して小盆へ載せる(小盆がない場合は袱紗の上に載せて差し出す)

- ④芳名帳や芳名カードへ氏名や住所を漏れなく記帳する

- ⑤返礼品の引換券や返礼品を受け取り「ありがとうございます」とお礼を伝える

- ⑥荷物やコートを預かるクロークがある場合は手荷物を預ける

- ⑦案内係の指示に従って式場へ向かう

葬儀のマナー⑧ 焼香の作法を把握しておく

焼香にはマナーがあるため、知っておきたい手順と宗教別の作法について解説します。

焼香の手順マナー

焼香にはマナーがあるため、知っておきたい6つの手順について解説します。- ①焼香の列に並び順番を待つ

- ②焼香台へ向かって歩いて立ち止まり遺族と僧侶へ一礼する

- ③焼香台の一歩前まで歩いて遺影に向かって一礼する

- ④一歩前に出て右手の親指と人差し指と中指の3本の指で抹香を摘まみ隣の香炉へと移して焼香をする

- ⑤遺影に向かい両手を合わせて故人を偲んで合掌する

- ⑥一歩下がって僧侶と遺族へ一礼する

宗派別の焼香の回数と作法マナー

焼香は宗派によって作法が異なるため、遺族の作法を真似るのがおすすめですが、自分の宗派の方法でも問題ありません。

- ・真言宗:3回

- ・天台宗:1回または3回

- ・浄土宗:1~3回

- ・臨済宗:1回または3回

- ・曹洞宗:2回(2回目は押しいただかない)

- ・日蓮宗:1回

- ・浄土真宗本願寺派:1回(押しいただかない)

- ・真宗大谷派:2回(押しいただかない)

作法に迷う場合は、額に押しいただきながら3回行うとマナー違反にならず、遺族や親族へ丁寧さが伝わりやすいでしょう。

葬儀のマナー⑨ 携帯電話の電源を切り私語を慎む

葬儀では、携帯電話の電源を切っておくことが大切で、マナーモードなどではなく、確実に音が鳴らない対策を行うようにします。

儀式の最中のみならず、葬儀場や火葬場では基本的に携帯電話の利用を避け、万一の緊急時でも決められた場所や屋外で通話をするように注意しましょう。

葬儀のマナー⑩ 故人や遺族の気持ちを尊重する

葬儀は故人の遺志や遺族の立場を尊重するのがマナーのため、香典辞退や供花・弔電・供物や弔問などをお断りしている場合は自粛してください。

家族葬など少人数のお葬式では、参列者への気遣いや、返礼品の準備や葬儀後の挨拶廻りの手間を省けることから、香典辞退などを行うケースも増えています。

故人や遺族の意向であれば、手ぶらで葬儀へ参列しても失礼に当たらないため、故人や遺族の善意をしっかりと受け止めましょう。

葬儀のマナーでよくある質問

葬儀のマナーでよくある質問をまとめてご紹介しますので、疑問や不明点の解決にお役立てください。

葬儀のマナーとしてお通夜と葬儀・告別式はどちらに参列するのが正しい?

葬儀のマナーとして、お通夜と葬儀・告別式のどちらへ参列するのが最適か迷う方もいらっしゃると思いますが、結論からいうと、都合のよい日程でどちらへ参列しても構いません。

一般的には、遺族や親族、故人と親しい関係にあった方は両日とも参列するケースが多く、それ以外の一般参列者は仕事などの予定に支障のないお通夜へ参列することが多いです。

なお、香典を持参する際はお通夜で渡すようにして、お通夜へ参列しない場合のみ、葬儀・告別式に渡すのがマナーとなります。

葬儀でマナー違反にならず香典以外の贈り物やお悔やみを伝える方法とは?

葬儀や葬儀後に香典以外に贈り物やお悔やみを伝える方法には、次のような手段があります。

- ・お悔やみの花を贈る

- ・供物を贈る

- ・手紙やハガキで気持ちを伝える

ただし、これらを遺族が辞退している場合は、贈らないことがマナーです。

具体的な品物や贈り方と注意点については、以下の記事で解説していますので、ぜひ参考になさってください。

参考:香典の代わりに贈る品物のマナーと6つの注意点!選び方や渡し方も解説

葬儀の供花やお悔やみの花を贈るときのマナーとは?

一般的に供花は、葬儀をする葬儀社へ注文します。供花は色合いやテーマなど、祭壇や式場との調和とバランスがとても大切だからです。

具体的な注文方法や費用は以下の記事で解説していますので、どうぞご参照ください。

参考:供花の費用相場や注文方法と5つの注意点!よくある質問もまとめて紹介

また、葬儀で使用する花やお悔やみの花には種類やマナーがそれぞれあり、おすすめの花の種類についてもご紹介していますので、次の記事もご覧ください。

参考:お悔やみの花は4種類!亡くなった人に贈る枕花や供花の費用と注意点

参考:葬儀の花は6種類!花言葉や祭壇・供花に最適な選び方とおすすめの花を紹介

まとめ:葬儀のマナーは10のポイントを押さえよう!

葬儀のマナーについて、マナーを守るべき理由と10のポイントやよくある質問をご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

- ・葬儀でマナーを守るべき理由は、宗教や地域の風習に則って、故人を弔うための大切な儀式で、適切に遺族を癒やして励ますため。葬儀に関する不明点は地域の葬儀社へ確認するのが最良。

- ・葬儀のマナーを守るためには10のポイントがあり、葬儀形式や流れと礼儀作法を学び、服装や身だしなみと持ち物を揃え、故人や遺族を尊重し、ほかの参列者へ迷惑をかけないことが大切。

弘善社では北海道旭川市をはじめ、北見市や網走市で葬儀を承っており、地域の皆さまの葬儀のマナーに関するご質問やご相談に無料で対応しております。

斎場の内覧会や無料相談会の定期イベントを開催し、ご希望の方へは出張サービスにも対応していますので、生前準備から葬儀後の疑問まで、どうぞお気軽にご相談ください。