弔問をする際は、故人や遺族へ失礼のないよう気をつけなければならず、最適な弔問の時期や、服装や挨拶などにおいて守るべきマナーがあります。

そこで本記事では、弔問前に知っておきたいマナーについて、服装や持ち物、挨拶の仕方などのポイントを分かりやすく解説します。

弔問の意味や役割が分からない方や、初めて弔問される方にも分かりやすいよう、基礎知識や弔問の流れについても解説していますので、どうぞご安心ください。

弔問に関するよくある質問にもお答えし、役立つ知識や情報をまとめてご紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただき、参考になさってください。

弔問とは?

弔問とは、どのような読み方で、どういった意味や役割があるのか、まず基礎知識について解説します。

弔問の読み方と意味とは?

弔問は「ちょうもん」と読み、訃報を受けた方が故人の自宅やご遺体の安置場所などを訪れ、遺族にお悔やみを伝えることをいいます。

お通夜や葬儀・告別式に出席することも弔問に含まれますが、一般的には「参列」や「会葬」と呼ばれるため、葬儀での弔問は開式前後に遺族と対面することを指す場合が多いです。

つまり、弔問とは、葬儀の儀式と異なるタイミングで、故人や遺族と個別に対面する行為と理解しておくとよいでしょう。

弔問の役割とは?

弔問には、故人への弔意を表し、遺族にお悔やみの気持ちを伝えて慰めるという役割があります。

大切な方の死を悼み、故人を偲んで冥福を祈ったり、遺族へお悔やみの言葉を直接伝えたりすることは、自分自身の精神の安定にも繋がります。

弔問を通じて、亡くなった事実を受け止め、戸惑いや不安を抱える遺族を思いやりの心で癒すことができます。

弔問の対象者とは?

弔問とは、遺族の許可があれば誰もができますが、一般的に次のようなケースの方が対象者となります。

- ・故人の親族や親しい関係の方で、できるだけ早くお別れを伝えたい方

- ・遺族の親族や親しい関係の方で、できるだけ早くお悔やみを伝え、励ましたい方

- ・葬儀へ参列できない・参列できなかった方

ただし、親族や故人、遺族と特に親しい方以外でお通夜や葬儀に参列する方は、弔問を控えるのが一般的です。

なお、遺族側から見て弔問に訪れる方を「弔問客」と呼びます。自宅や斎場などに弔問客が訪れた際は、基本的に葬儀を取り仕切る喪主が遺族代表として挨拶をするのがマナーです。

弔問に最適な時期とは?

弔問に訪れる際は、遺族に迷惑をかけないよう適切な時期を選ぶことが大切です。ここでは、3つのタイミングについて解説します。

①死後すぐからお通夜の前日までに弔問する

弔問は、訃報の連絡を受けて遺族の承諾を得た場合、死後すぐに駆けつけたり、お通夜の前日までの早い段階で訪れたりしても問題ありません。

特に突然のご逝去の場合、親族や親しいご友人は早めに弔問して、葬儀の準備や他の弔問客の応対などを行い、不安な遺族をサポートしてあげましょう。

また、葬儀の案内が届いても何らかの事情で参列できない場合は、事前に遺族に連絡し、お通夜の前日までに弔問しましょう。

②葬儀が終わって3日後から四十九日までに弔問する

お通夜や葬儀・告別式に参列できなかった場合は、葬儀が終わってから3日ほど経過した後、遺族と弔問の日時を相談し、四十九日までを目安に自宅を訪問します。

葬儀後は遺族が疲弊しやすく、故人に関する手続きや供養の準備などやらなければならないことが多いため、弔問の日程は遺族の都合に合わせましょう。

③四十九日過ぎてから弔問する

人づてに亡くなったことを知った場合や、何らかの事情で葬儀に参列できなかった場合、または遺族からの要望があった場合は、四十九日以降にご自宅を弔問しても差し支えありません。

死後すぐは実感が湧かなくても、時間が経つにつれて悲しみや辛さを感じる遺族もいらっしゃいますので、弔問は遺族のご都合に合わせて調整しましょう。

弔問の流れとは?

弔問では、故人や遺族に失礼のないようマナーを守ることが大切です。基本的な流れを把握しておきましょう。

- ①玄関で遺族へお悔やみを伝える

- ②室内へ招かれたら故人やお仏壇へお線香を手向ける

- ③故人と対面する際は遺族が申し出てから行う

①玄関で遺族へお悔やみを伝える

弔問の際は、玄関で「この度はご愁傷様です」と挨拶し、お供え物などを持参した場合は紙袋から取り出して、「どうぞお供えください」と、遺族から文字が読める向きで差し出します。

特に葬儀前は、親族や遺族と親しい関係者以外は「こちらで失礼いたします」と伝えるなど、遺族に負担をかけないための配慮が必要です。

②室内へ招かれたら故人やお仏壇へお線香を手向ける

遺族から室内に招かれた場合は、改めて遺族や親族に「お悔やみ申し上げます」と挨拶し、次の5つの手順で故人やお仏壇にお線香を手向けます。

- ①正座をして遺族へ一礼する

- ②祭壇やお仏壇に向かって座りご遺体や遺影、お位牌へ一礼する

- ③ロウソクに火をつけ、右手でお線香に火を移し、左手で仰いで炎を消してから合掌する

- ④手で炎を扇ぐか、火消しを使ってロウソクの火を消す

- ⑤ご遺体や遺影やお位牌へ一礼してから遺族へ一礼する

③遺族の申し出があったら故人と対面する

ご遺体との対面は、遺族から申し出があった場合のみとします。対面することに抵抗を感じるようであれば「お別れが辛くなるので遠慮させていただきます」と、やんわりお断りしましょう。

- ①遺族へ「謹んで対面させていただきます」と挨拶をして数珠を片手に故人の傍へ正座する

- ②膝を着いたまま故人の顔が見える枕元へ進み一礼する

- ③遺族が顔の白い布を取り上げたら手を膝に置いたままの姿勢で故人の顔を拝見する

- ④故人へ一礼して合掌して膝を着いたまま一歩下がって一礼する

なお、近年の葬儀では、病院などから斎場の安置施設へ直接ご遺体を搬送して安置することが多いため、死後すぐに弔問しても必ずしも故人と対面できるとは限らないことを知っておきましょう。

弔問の服装とは?

弔問の服装は、葬儀で着用する喪服ではなく、平服や略喪服と呼ばれる服を着用するのが正しいマナーです。ここでは、男性・女性・子供の場合の服装について解説します。

男性の弔問の服装

男性の弔問の服装は、白いワイシャツに黒・グレー・紺色などのダークスーツやジャケットとスラックスなどを合わせ、ネクタイ・靴下・靴は暗い色でコーディネートするのが基本です。

ただし、急いで駆けつけた場合は、ノーネクタイやポロシャツ、作業着などのラフな服装でも問題ありませんが、清潔感を大切にしましょう。

女性の弔問の服装

女性が弔問する際は、黒・グレー・紺色などで柄のないアンサンブルスーツやワンピース、パンツスーツや、ブラウスとスカートの組み合わせが適しています。

ただし、女性は肌を露出しないよう配慮する必要があるため、ノースリーブは避け、肘が隠れる服装にしましょう。あくまでも質素に、お洒落感を感じさせない服装にすることが大切です。

子供の弔問の服装

子供の弔問の服装は、学生服やモノトーン系でコーディネートするのが最良ですが、派手すぎる色や柄でなければ、ブルーや水色でも問題ありません。お祝い事をイメージする赤やピンクは避けましょう。

弔問や葬儀では、大人も子供もお洒落をする必要はありません。華美な服装は避け、清潔感のある身だしなみを心がけ、シンプルな服装を意識しましょう。

弔問の挨拶の言葉とは?

弔問の挨拶には、必ず伝えるべき言葉や、忌み言葉以外にも注意すべき表現があります。以下に具体例をご紹介します。

- ・弔問で最初に伝えるべき挨拶の言葉 「お悔やみ申し上げます」 「ご愁傷様でございます」

- ・弔問で注意するべき挨拶の言葉 「ご冥福をお祈り申し上げます」⇒浄土真宗以外の仏教のみ 「天国から見守っているよ」⇒キリスト教や無宗教のみ

- ・遺族を癒やし励ます挨拶の言葉 「お体に気をつけてお過ごしください」 「お力になれることがあれば何なりとお申し付けください」

- ・故人への想いを伝える挨拶の言葉 「〇〇さんとの思い出を大切にしてゆきます」 「お墓参りさせていただきますね」

無理に敬語を使う必要はなく、普段通りの言葉遣いで構いません。

故人の輝いていた一面や好感の持てるエピソードなど、ポジティブな思い出話を伝えると、遺族に喜ばれるでしょう。

弔問で押さえるべき8つのマナーポイント

弔問で押さえておきたい8つのポイントを解説しますので、事前にチェックしてマナー違反のないよう気を付けましょう。

- ①弔問辞退に注意して必ず事前に遺族へ連絡して日時を決める

- ②弔問するときは大勢で行かない

- ③弔問の服装は喪服ではなく地味な平服

- ④弔問の持ち物はハンカチと数珠の2つが基本

- ⑤弔問するときはお香典を渡さないのが基本

- ⑥弔問する際は手土産は不要

- ⑦弔問する際は忌み言葉を避けて死因を聞かない

- ⑧弔問する際は長居をしない

①弔問辞退に注意して必ず事前に遺族へ連絡して日時を決める

家族葬などの小規模なお葬式では、弔問や香典を辞退するケースが増えています。遺族が辞退している場合は、自分の思いを押し付けず、遺族の気持ちを尊重するのがマナーです。

弔問する際は、あらかじめ遺族に連絡し、弔問の日時を相談してから訪問します。

連絡時には次の4点を伝え、最後に弔問の日時を復唱するのがポイントです。

- ・お悔やみの挨拶

- ・故人との関係と名前

- ・弔問する人数

- ・弔問する日時

なお、近年は家族葬が増えており、最新の調査結果によると、誰もが参列可能な一般葬が減少し、身内のみなどの小規模な葬儀が約7割を占めているため、弔問辞退にはご注意ください。

| 葬儀形式 | 比率 | 特徴 |

| 一般葬 | 30.1% | 昔ながらの参列者が無制限の葬儀 |

| 家族葬 | 50.0% | 家族や親族のみなど少人数の葬儀 |

| 一日葬 | 10.2% | お通夜を省略した家族葬 |

| 直葬・火葬式 | 9.6% | 儀式を省略し火葬のみを行う |

弔問する前の遺族への挨拶の文例

この度はご愁傷さまでございます。急なご連絡失礼いたします。私は、大学時代から〇〇さんと親しくさせていただいている同級生の✕✕と申します。

〇〇さんがお亡くなりになったと聞いて、突然のことにたいへん驚いております。よろしければ、〇〇さんと仲良くさせていただいていた友人と、合計3名で弔問に伺いたいと思っておりますが、ご都合はいかがでしょうか?

それでは、△月△日△時頃に3名で伺いますので、よろしくお願い申し上げます。

お忙しいところ、失礼いたしました。お力落としのないよう、どうぞお体にお気をつけてご自愛ください。

②弔問するときは大勢で行かない

友人・知人などが集まって、大人数で弔問するのはマナー違反です。

会社や団体の場合は、遺族に迷惑をかけないよう、2〜3名の代表者を選んで弔問しましょう。

③弔問の服装は喪服ではなく地味な平服

弔問の服装で喪服を着用するのはタブーで、とくに葬儀前の弔問では、死を待って準備していたかのような印象を与えてしまうため、避けるべきといえます。

葬儀後であってもかしこまった喪服は遺族にとってプレッシャーを与えてしまうため平服にしましょう。

なお、喪服は葬儀のほか、一般的には三回忌までの法事・法要と、納骨式や最後の法要となる弔い上げなど、特別な法要で着るケースが多い傾向にあります。

④弔問の持ち物はハンカチと数珠の2つが基本

弔問で必要な持ち物は以下のとおり、基本的にはハンカチと数珠の2つのみですが、お手伝いをする方はエプロン、そのまま葬儀へ参列する方は必要品を忘れずに準備しましょう。

- ・ハンカチ

- ・数珠(仏式の場合)

- ・白または黒のエプロン(葬儀や家事のお手伝いをする場合)

- ・必要な場合は葬儀に必要なもの

なお、葬儀の服装や必要な持ち物については、以下の記事で詳しく解説しているため、どうぞ参考になさってください。

参考:お葬式の服装の5つのポイント!男性と女性と子供の身だしなみを解説

参考:お葬式の持ち物リスト!お通夜と葬儀・告別式や遺族と参列者側の違い

⑤弔問するときはお香典を渡さないのが基本

弔問では基本的に、お香典を渡しません。葬儀に参列できない場合は、初七日までを目安に現金書留で自宅に郵送するのが最良ですが、例外もあります。

- ・故人や遺族と親しい方や親族がやむを得ず葬儀へ参列できない場合

- ・お香典を預かった場合

- ・葬儀があったことを知らなかった場合

上記のようなケースでは、弔問で香典を渡しても問題ありません。

なお、お香典の表書きは、四十九日までなら「御霊前」(浄土真宗は「御仏前」)、四十九日法要後は「御仏前」「御香典」などとします。

⑥弔問する際は手土産は不要

弔問の際は遺族への手土産は不要ですが、手ぶらでの訪問が気になる場合は、故人へのお供え物としてお花やお菓子、果物などを持参するのがおすすめです。

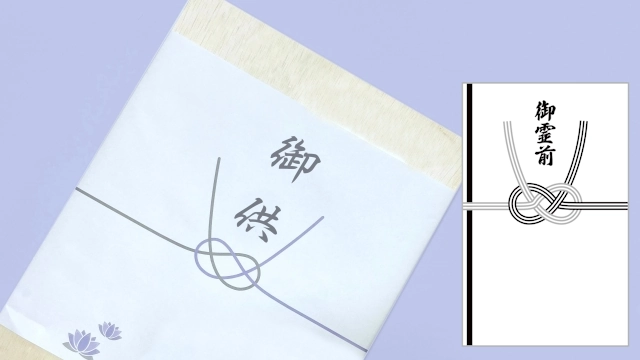

お供え物の掛け紙は「御供」もしくは、お香典と同じように、四十九日前は「御霊前」、四十九日後は「御仏前」とします。

⑦弔問する際は忌み言葉を避けて死因を聞かない

弔問や葬儀の場では、縁起の悪さを感じさせたり不幸が続くことを連想させたりする「忌み言葉」を使わないのがマナーです。

遺族と親しい間柄であっても、言葉遣いには気を付けましょう。

- 死ぬ・別れ・終わり・失う・消える

- たびたび・たまたま・いろいろ・わざわざ

- 再び・追って・次々・引き続き・繰り返し

また、弔問で死因を尋ねるのは失礼にあたるため、遺族から話があるまで質問しないようにしましょう。

⑧弔問する際は長居をしない

弔問では、遺族に負担をかけないよう長居をしないことがマナーです。故人との思い出話などで会話が弾んでも、長居しないよう注意しましょう。

とくに葬儀の前後は遺族にとって慌ただしく、疲労が溜まりやすい時期のため、弔問は短時間で済ませて、遺族に負担をかけないようにしましょう。

弔問に関してよくある質問

弔問について、よくある質問をご紹介しますので、気になる項目があればチェックしておくと安心です。

弔問でのお供え物のあげ方とは?

弔問に持参した菓子折りなどのお供え物は、基本的に遺族に手渡しするのがマナーです。

ただし、遺族や親族から依頼された場合は、直接故人の祭壇やお仏壇にお供えします。

その際は、掛け紙の文字が自分側から読める向きが正位置となるため、覚えておくとよいでしょう。

弔問ではお線香を何本あげるの?

弔問におけるお線香の本数は、四十九日までは1本が基本です。

浄土真宗ではお線香を立てず、香炉の大きさに合わせて2つなどに折り、横に寝かせて手向けます。

四十九日後は宗旨宗派によってお線香の本数や手向け方が異なるため、分からないときは遺族へ作法を確認しましょう。

弔問以外にお悔やみの気持ちを伝える方法とは?

弔問以外にも、遺族にお悔やみの気持ちを伝える方法はあります。

遺族が辞退しているために弔問できない方はもちろん、弔問するかどうか迷っている方、葬儀に参列できない方もぜひ参考になさってください。

- ・葬儀で供花や弔電を贈る

- ・お花やお供え物を自宅へ贈る

- ・手紙やハガキで気持ちを伝える

- ・お墓参りをする

ただし、遺族にお返しやお礼の気遣いをさせないよう、贈り物や手紙を送る際は「お礼や返信は不要です」といった挨拶文を添えましょう。

まとめ:弔問は事前に服装や挨拶の言葉などのマナーを確認しておきましょう!

弔問について、意味や役割などの基礎知識や流れ、服装や挨拶の言葉など、守るべきマナーのポイントを要約して解説しました。まとめると、次のとおりです。

- ・弔問とは、一般的に個別に故人を偲び、遺族にお悔やみの言葉を伝えることを指します。故人や遺族の親族、親しい方、葬儀に参列できない方・参列できなかった方が弔問します。

- ・弔問に最適な時期は、死後すぐから葬儀の前日までと、葬儀後3日後から四十九日までですが、遺族が承諾していれば、四十九日以降に弔問しても問題ありません。

- ・弔問の服装は喪服ではなく、ダーク系やモノトーン系の地味な平服を着用するのがマナーです。弔問の挨拶では、まず「お悔やみ申し上げます」などのお悔やみの言葉を伝えましょう。

- ・弔問には、次の8つのポイントがあります。①弔問辞退に注意し、必ず事前に遺族に連絡して日時を決める ②大勢で行かない ③服装は喪服ではなく地味な平服 ④持ち物はハンカチと数珠の2つ ⑤お香典は渡さないのが基本 ⑥手土産は不要 ⑦忌み言葉を避け、死因を聞かない ⑧長居をしない

弘善社は北海道旭川市をはじめ、北見市や網走市で斎場を運営している葬儀社で、地域の皆さまの葬儀や弔問に関するご質問やご相談を無料で承っております。

弔問やご供養に最適なお悔やみのお花なども取り扱っており、たいへんご好評をいただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合せください。