葬儀に行けない場合はどうしたらいいのか、お困りの方もいらっしゃると思いますが、大切な故人や遺族のため、速やかに対処するべきマナーがあります。

そこで本記事では葬儀へ行けない場合のマナーについて、対処法の手順と注意点を分かりやすく解説します。

葬儀の欠席を伝える文例や、香典・供花などの手配方法、さらに葬儀に行けない場合によくあるご質問もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

葬儀に行けない5つの理由と事例

葬儀に行けない理由として、主に次の5つの事例が挙げられます。

家族葬のため葬儀へ行けない

近年、葬儀に行けない理由で最も多いのは、家族葬や一日葬、直葬などのため参列できる方が限られてしまうケースです。

| 葬儀形式 | 日程 | 参列人数の目安 | 比率 |

| 一般葬 | 2日間 | 無制限 | 30.1% |

| 家族葬 | 2日間 | 30名以下 | 50.0% |

| 一日葬 | 1日 | 30名以下 | 10.2% |

| 直葬・火葬式 | 1日 | 数名 | 9.6% |

お葬式にはさまざまな形式があり、最新の調査によると、誰もが参列できる従来の一般葬よりも、身内のみなどの少人数の葬儀が多く行われており、全体の約7割が小規模葬となっています。

体調不良や身体的な問題で葬儀へ行けない

病気やケガなどで体調が優れない場合は、無理に参列せず、欠席の決断をすることも葬儀における大切なマナーです。

自身の症状の悪化を防ぐだけでなく、他の参列者への感染予防や儀式の進行に配慮することも大切です。

葬儀の日程に予定があり葬儀へ行けない

仕事や大事な行事などが葬儀の日程と重なり、やむを得ず参列をお断りせざるを得ない方もいらっしゃるでしょう。

葬儀では故人との関係性によって参列の優先度を考慮することが多く、一般的には3親等以内の親族や故人と親しかった方が積極的に参列する傾向にあります。

遠方の住まいや急な訃報で葬儀へ行けない

出張中の方や遠方に住んでいる方は、急な訃報が届いても葬儀に参列できないことがあります。

特にゴールデンウィークや夏季・冬季の連休期間は、飛行機や新幹線のチケットが取りづらく、ホテルの予約も難しくなります。

育児や看病・介護など家族の事情で葬儀へ行けない

自身は体調や日程に問題がなくても、育児や看病、介護など家族の事情で自宅を離れられず、葬儀に行けない方もいらっしゃるでしょう。

香典を渡すために赤ちゃんと一緒に参列しようか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合は次の記事を参考に、よくご検討ください。

参考:葬儀へ赤ちゃんと参列するかを決める3つのポイント!注意点や持ち物を解説

葬儀に行けない場合の対処法と手順

葬儀に行けない場合の対処法について、手順を解説しますので、欠席する方は速やかに対応しましょう。

- ①葬儀に行けないことを伝える

- ②香典を手配する

- ③供花や弔電を手配する

①葬儀に行けないことを伝える

葬儀の案内を受けて参列できない場合は、お悔やみの言葉とともに、欠席の旨とその理由を簡潔に伝えるのがマナーです。ここでは具体的な例文をご紹介します。

ただし、人づてに訃報を聞いた場合など、遺族から直接案内が届かない場合、連絡は不要です。

電話で葬儀に行けないことを伝える例文

突然のお電話失礼いたします。

〇〇さんと同じ会社に勤めております△△と申します。

この度はご愁傷さまでございます。

本来ならすぐに駆けつけてお悔やみの言葉をお伝えするべきところ、お電話にて申し訳ございません。

心よりお悔やみ申し上げます。

現在海外へ赴任中のため、誠に申し訳ございませんが、葬儀への参列を欠席させていただきたくお電話いたしました。

帰国いたしました際には、改めてご挨拶に伺いたく存じますので、その際はどうぞよろしくお願い申し上げます。

突然のことで大変驚いております。

〇〇さんには公私ともに大変お世話になりました。

ご家族の皆さまもお辛いことと存じますが、どうぞご自愛ください。

メールで葬儀に行けないことを伝える例文

件名:葬儀参列辞退について

〇〇様

故人のご逝去を悼み謹んでお悔やみ申し上げますとともに

心よりご冥福をお祈り申し上げます

あまりにも突然のことで 驚きと悲しみで気持ちの整理がつかない状況です

最後にお別れをさせていただきたかったのですが

体調が優れないため参列できず 誠に申し訳ございません

〇〇様やご家族の皆さまもお力落としのことと存じますが

どうぞご無理なさらずにお体に気を付けてお過ごしください

LINEやSNSで葬儀に行けないことを伝える例文

この度はお悔やみ申し上げます

家族葬とのことで葬儀には参列できませんが

急な出来事で〇〇ちゃんが大丈夫かなと

とても心配しています

私にできることがあれば何でも言ってね

お父様のご冥福を謹んでお祈り申し上げます

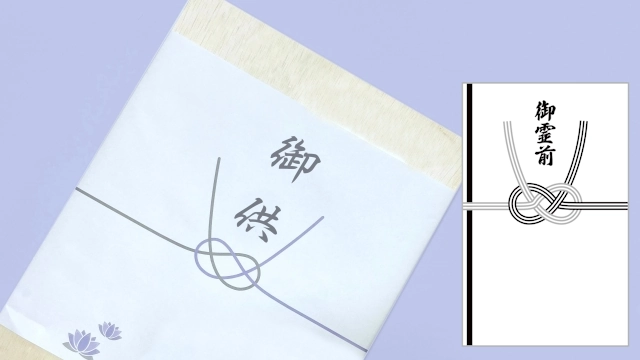

②香典を手配する

葬儀へ行けない場合に香典を渡すためには、次の3つの方法があるため、最適な手段を選んで手配しましょう。

- ・現金書留で郵送する

- ・代理人へ葬儀へ参列してもらい香典を渡す

- ・葬儀前後に弔問して手渡しする

香典袋は「御霊前」であれば多くの宗教に利用できます。

香典の金額は地域や故人との関係によって異なりますが、一般的には次のとおりです。

- ・両親:3~10万円

- ・祖父母:1~3万円

- ・兄弟姉妹:3~5万円

- ・親戚:1~3万円

- ・一般参列者:3,000~1万円

現金書留で郵送する

香典は郵便局の現金書留で自宅へ送ることができます。葬儀に行けない場合は、現金を香典袋に入れ、初七日までを目安に送りましょう。

一筆箋に「この度はお悔やみ申し上げます 体調不良により葬儀に参列できず心ばかりで恐縮ですが どうぞお納めください 故人のご冥福を心よりお祈り申し上げます」などとお悔やみの言葉を添えると丁寧です。

代理人へ葬儀へ参列してもらい香典を渡す

葬儀に参列できない場合は、ご家族などの代理の方に参列してもらい、受付で香典を渡しても問題ありません。

その場合、芳名帳には自分の名前や住所を記入してもらい、名前の下に小さく「(代)」(配偶者の場合は「内」)と書いてもらいましょう。

葬儀前後に弔問して手渡しする

葬儀に行けない場合は、お通夜の前や、葬儀後3日ほど経過してから遺族に連絡し、弔問を申し出ます。

許可を得られたら日時を約束したうえで自宅を弔問し、香典を手渡すことが可能です。

ただし、遺族にとって葬儀前後はたいへん忙しい時期でもあるため、遺族の都合を優先し、長居しないように玄関先などで香典を渡す配慮も必要です。

③供花や弔電を手配する

葬儀に行けない場合は、供花や弔電で気持ちを伝えることもできます。連名で贈ることや、香典と併せて贈ることも可能です。

以下では、供花・弔電の手配方法や費用について解説します。

供花の手配方法

供花を手配する際は、お通夜の日の午前中までを目安に葬儀社へ注文しますが、供花は葬儀社によってプランや支払い方法が異なるため、確認のうえ対応してください。

一般的には1基あたり約1〜2万円、左右1対(2基)で1万5,000〜3万円が相場です。

なお、供花は式場や祭壇とコーディネートしたり、他の供花と統一感を持たせるのが一般的ですので、必ず葬儀を担当する業者に注文しましょう。

弔電の手配方法

弔電は地域によって配達時間が異なりますが、午後2時までに以下のサイトから申し込めば、当日中に全国各地に届きます。

相場は3,000〜5,000円程度ですが、インターネットで申し込む場合は、300文字まで1,320円から送ることができ、プリザーブドフラワーや線香とのセット商品もあります。

葬儀へ行けない場合の3つの注意点

葬儀に行けない場合に気をつけたい3つの注意点について、ポイントを押さえて解説します。

- ①葬儀の欠席連絡で「忌み言葉」を使わない

- ②葬儀に支障のないよう連絡や手配を速やかに行う

- ③香典辞退などでは遺族の気持ちを優先してマナーを守る

葬儀の欠席連絡で「忌み言葉(いみことば)」を使わない

葬儀の欠席連絡をする際は、遺族に対して縁起の悪い「忌み言葉」を使わないようにご注意ください。

- 死ぬ・別れ・終わり・失う・消える

- たびたび・たまたま・いろいろ・わざわざ

- 再び・追って・次々・引き続き・繰り返し

忌み言葉とは、死や不幸が続くことを連想させる言葉のことです。

忌み言葉を使うことで、大切な方を亡くされて落ち込んでいるご遺族を傷つけてしまう可能性があるため、注意しましょう。

葬儀に支障のないよう連絡や手配を速やかに行う

訃報や葬儀案内を受けた際、葬儀に参列できない場合は、速やかに欠席の返事をする必要があります。

お悔やみの気持ちを形にする場合は、葬儀に間に合うよう早めに手配しましょう。

喪主は、参列者のおおよその人数を把握し、座席数や料理、香典返しなどの数と、実際の参列者数に大きな差が出ないよう、配慮する必要があります。

喪主や遺族は非常に忙しく、葬儀の準備や僧侶・親族・弔問客などの対応に追われています。自分勝手な振る舞いで遺族を困らせることのないようご注意ください。

香典辞退などでは遺族の気持ちを優先してマナーを守る

家族葬などでご遺族が香典を辞退している場合は、ご遺族の意向を尊重し、香典などを贈らないのが正しいマナーです。自己満足で思いを押し付けないようにしましょう。

香典以外にも供花や供物、弔問などを辞退するケースもあるため、葬儀案内の内容はしっかりと確認してください。

葬儀に行けないと、申し訳ない気持ちから「何かしなければ」と思いがちですが、香典などを辞退するには理由があります。

故人の意志を尊重しているケースや、ご遺族の返礼の手間を省くために辞退するケースがあることを認識しておきましょう。

葬儀に行けない場合によくある質問

葬儀に行けない場合によくある質問をご紹介しますので、気になる項目があればチェックしておきましょう。

葬儀に行けなかった場合にできることはある?

葬儀が行われたことを知らなかった場合でも、納骨後にお墓参りをして故人を偲び、供養することができるため、四十九日を過ぎたら納骨先を確認してみるのもおすすめです。

また、ご遺族が拒否されていなければ弔問しても問題ありません。事前に連絡のうえ、四十九日までを目安に仏花やお供え物を持参してお悔やみを伝えましょう。

四十九日を過ぎてからも、ご自宅用のお悔やみの花や、線香・ロウソクなどの進物品を贈ることができます。ご遺族に宛てた手紙やハガキを送ることも問題ありません。

ただし、その場合は一言「お礼や返信は不要です」と、メッセージを添えて気持ちを届ける気遣いが必要です。

家族葬で血縁者以外の夫や妻は葬儀に行かなくてもいい?

家族葬では、一般的に3親等以内の親族や姻族が参列しますが、どこまでの親族が参列するかは家系や関係性によって異なるため、ご遺族やご親族に相談することをおすすめします。

配偶者の祖父母や伯父・伯母(叔父・叔母)は3親等にあたりますが、血縁者である夫や妻が参列しないと決めた場合は、参列しないケースが多いようです。

一方で、生前にお世話になった場合や、後々の親戚付き合いが気になる場合は、参列した方がよいという見解もあるため、迷う場合は夫婦や親族でよく話し合いましょう。

結婚式をする場合は葬儀へ行けないの?

結婚式を挙げる方や参列予定の方は、パートナーやそのご家族などの主催者側と、葬儀を執り行うご遺族やご親族に相談し、双方の意向を確認して調整しましょう。

かつては、同じ年に結婚式と葬儀の両方を行うのはタブーとされ、喪中に結婚式を挙げたり参列したりするのはマナー違反とされてきました。

しかし、核家族化や少子化が進む近年では、特に少人数の結婚式や家族葬の場合、それぞれを一生に一度の大切な行事と考え、あまり気にしない方も増えています。

ただし、冠婚葬祭に対する考え方は人それぞれ異なります。縁起を重んじる方には、後々まで悪い印象を与えてしまうこともあるため、必ず事前に相談することが大切です。

まとめ:葬儀に行けない場合は3つの注意点に気をつけて速やかに対処しましょう!

葬儀に行けない場合の具体的な事例や対処法、注意点について解説しましたが、まとめると以下のとおりです。

- ・近年は家族葬など参列者が限定されて葬儀へ行けない傾向が多く、そのほか体調不良や身体的な理由や都合が悪い場合、住まいの距離や家族の事情などで葬儀に行けないことがある。

- ・葬儀に行けない場合は、まず葬儀案内に対して葬儀に行けないことを伝える必要があり、葬儀に間に合うよう速やかに香典や供花・弔電を手配する。

- ・葬儀に行けない場合は、気をつけるべき注意点が次の3つある。①葬儀の欠席連絡で「忌み言葉」を使わない ②葬儀に支障のないよう連絡や手配を速やかに行う ③香典辞退などでは遺族の気持ちを優先してマナーを守る

弘善社は、北海道旭川市をはじめ、北見市や網走市で斎場を運営しています。

葬儀に参列できない方にも安心してご利用いただけるよう、故人やご遺族にお喜びいただける供花やお悔やみのフラワーギフトなどをご用意しています。

地域の皆さまの葬儀に関するご相談やご質問も無料で承っております。不明点やお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。