いざ葬儀について学ぼうと思っても、専門用語や守るべきマナーが多く、「なんだか難しそう…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

葬儀に参列する際は常識が問われる場面が多いため、急な葬儀でも周囲に迷惑をかけたり、恥をかいたりしないよう注意が必要です。

そこで本記事では、葬儀について知っておきたい基礎知識やマナーを、お通夜や葬儀・告別式の流れに沿って、分かりやすく解説します。

葬儀で注意すべきポイントや、よくあるご質問についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、疑問や不明点の解消にお役立てください。

葬儀とは?知っておきたい基礎知識

| 日程 | 仏式 | 神式 | キリスト教式 カトリック/プロテスタント |

| 1日目 | お通夜 | 前夜祭 | 通夜/前夜祭 |

| 2日目 | 葬儀・告別式 | 神葬祭 | 葬儀ミサ/葬儀式 |

お葬式はお通夜と葬儀・告別式の日程で行われ、宗教によって呼び方や作法などが異なります。日本ではいずれの宗教の場合も2日間にわたって執り行われるのが一般的です。

お通夜とは?

お通夜とは、葬儀・告別式の前日に、故人の死を悼み、遺族や親族などの近親者や故人と縁のある方々が別れを惜しみながら最後の夜を過ごす儀式のことをいいます。

通夜式が終わると、通夜振る舞いの会食を行います。一般的に、北海道・関西・九州などでは遺族や親族のみが対象となり、関東では参列者全員を対象に行われます。

「通夜」とはもともと、ロウソクや線香の火を絶やさず、夜通し故人を見守ることを指し、かつては遺族や親族が『寝ずの番』をしていましたが、近年は当日中に解散する『半通夜』が増えています。

お通夜や通夜振る舞いには地域特有の風習があり、北海道の一部の地域では、葬儀の前に火葬を行う『骨葬』の際に、身内だけで『仮通夜』をする場合があります。

一方で、大勢が参列する本通夜の前に、遺族や親族などの近親者のみが参加する仮通夜は、全国的に行われています。

葬儀・告別式とは?

宗教によって儀式の意味や目的は異なりますが、葬儀とは故人を弔い、安らかな眠りを祈る儀式のことをいい、告別式とは故人と最後のお別れをするための儀式のことをいいます。

仏式の葬儀は故人の冥福を祈る儀式にあたり、浄土真宗では亡くなると誰もがすぐに極楽浄土へ行くと考えられているため、阿弥陀如来へ感謝し、故人への想いを馳せる儀式に相当します。

神式は、故人に家の守り神として子孫を見守ってもらえるように、キリスト教式では神のもとへ召されるように、それぞれ祈りを捧げる儀式が葬儀の役割です。

無宗教でも読経による供養を行うことはでき、日本では約9割が仏教に基づく仏式葬儀のため、一般的な葬儀のマナーとしては、自身の宗教と仏式の作法を学んでおくとよいでしょう。

葬儀・告別式・火葬終了後、仏式は初七日法要と精進落とし、神式は十日祭を繰り上げて行うことが多く、神道の会食は直会(なおらい)と呼び、キリスト教も会食をすることが一般的です。

お葬式と葬儀の違いとは?

お葬式とは、お通夜から葬儀・告別式・火葬を経て、その後の繰り上げ法要や会食など、一連の葬送の行程を含めた総称を指すことが多いようです。

一般的に葬儀とお葬式は、同じ意味合いで使用されています。

一方で、「お葬式に行ってきた」「葬儀に参列する」など、お通夜や告別式のみを表す言葉として使われる場合もあります。

葬儀の流れやマナーとは?

葬儀はあらかじめ流れを把握しておくことで、慌てたり戸惑ったりせずに気持ちにゆとりをもって参列できるため、葬儀の流れに沿ったマナーのポイントについて解説します。

葬儀前の流れとは?

葬儀前は、故人を失った悲しみや辛さを抱えながら短期間で準備を進める遺族と、突然の訃報を受けた参列者が、お互いに気遣い合うことを心がけましょう。

葬儀案内とは

葬儀案内のマナーで大切なことは、遺族側は葬儀へ参列してよいのか相手が戸惑わないようにすることと、参列者側は速やかにお悔やみの言葉と葬儀への参列の意向を返答することです。

遺族は電話やメールやLINEなど連絡が取りやすい手段を選ぶことを意識し、参列者側はどの日程で参列するかを具体的に返答することで、喪主にとって葬儀の準備がしやすくなります。

葬儀のために職場や学校の忌引き休暇を取得する場合は、あらかじめ連絡することも葬儀のマナーとして大切なため、仕事の業務の引き継ぎ連絡を含めて速やかに対応しましょう。

供花や弔電の手配とは

葬儀では祭壇の傍へ並べる供花や、お悔やみを伝える弔電の授受が行われます。申し込みの際は、受付時間に制限があることを確認したうえで、お通夜の午前中までを目安に早めに手配しましょう。

供花や弔電は、故人や遺族への想いを形にする贈り物としてふさわしく、葬儀に参列できない方にとっても、弔意を伝える手段として適しています。

手配する際は、供花は祭壇のイメージやほかの供花と統一感やバランスを整えるために葬儀をする葬儀社へ、弔電は以下のサイトから申し込むのが一般的となっています。

弔問とは

いち早くお悔やみを伝えたい場合でも、故人の自宅を訪問する弔問では、必ず事前に承諾を得て、遺族へ迷惑がかからないようにするのがマナーです。

弔問の際、必ずしも故人と対面できるとは限りません。ご遺体は斎場などの専用施設に安置されることがあり、自宅に安置されている場合でも、故人との対面は遺族から申し出があった場合に限られます。

葬儀前は葬儀の準備で忙しいため決して長居はせず、玄関先でお悔やみの挨拶を済ませたり、葬儀へ参列できず香典などを渡したい場合は郵送したりと、遺族の立場を重視しましょう。

喪服や持ち物の準備とは

葬儀に際しては、喪服や以下の持ち物のほか、遺族側は遺影写真や棺へ納める副葬品などの準備が必要となるため、葬儀社へ確認して用意しましょう。

- ・自分の数珠(所有していなければ不要)

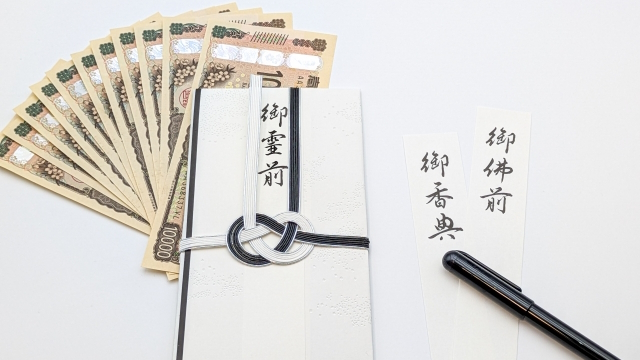

- ・袱紗で包んだ香典またはお布施

- ・ハンカチ(白もしくは黒の無地)

- ・ティッシュ

- ・財布

- ・携帯電話

- ・フォーマルバッグ(女性は必須)

お通夜の流れとは?

葬儀では、一般的に参列者が最も多いのがお通夜となるため、遺族やほかの参列者へ失礼のないよう、通夜式や通夜振る舞いのマナーを事前に確認してください。

納棺とは

お通夜の当日、遺族や親族などの近親者は、故人を棺へ納める納棺の儀式を行います。湯灌(ゆかん)やメイクを希望する場合は、事前に葬儀社へ相談や依頼をしてください。

湯灌とは故人の入浴にあたり、病床についていた方の旅支度に最適ですが、オプション料金となる場合もあるため、予算が厳しい場合は家族で清拭やメイクをしてあげるのもよいでしょう。

通夜式とは

通夜式は18時頃から開始されますが、司会者との打合せや式場の確認作業のため、遺族は2時間前には到着し、宗教者や会葬者を出迎えて挨拶を交わします

葬儀の規模によっては、参列者の受付が30分〜1時間前から始まります。受付を済ませたら着席しますが、席次にもマナーがあり、祭壇に向かって右側が遺族、左側が参列者となります。

通夜式で必要となる受付やお焼香の作法については後述していますので、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

約1〜2時間で通夜式が終わると、最後は遺族代表の挨拶の場があるため、喪主は挨拶用のカンペを用意しておくとスピーチが苦手な方も安心できるでしょう。

通夜振る舞いとは

前述の通り、通夜振る舞いは地域によって会食の対象者が異なりますが、遺族はあらかじめ人数分の料理を用意しているため、対象となっている方は断らずにいただくのがマナーです。

通夜振る舞いは、箸をつけることが故人の供養になると考えられているため、食事は一口でも食べるようにしましょう。

一般的に通夜振る舞いは1〜2時間でお開きとなるため、喪主は参列者へのお礼と翌日の葬儀・告別式の集合時間を案内して、締めくくりの挨拶をします。

葬儀・告別式の流れとは?

葬儀・告別式は故人との最後のお別れの儀式となり、遺族や親族をはじめ、故人と親しい方やお通夜へ参列できなかった方が集うため、身だしなみと遅刻に注意しましょう。

葬儀・告別式とは

葬儀は一般的に9〜10時頃から開式となるケースが多く、読経による供養が終わると、告別式として、弔電の紹介や棺への花入れが行われ、最後のお別れとなります。

棺には故人の愛用品など副葬品を入れたいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、材質などに制限があり、燃えないものや燃えにくいもの、遺骨を傷める恐れのある品物などは避けることが大切です。

一般的に葬儀・告別式は1時間程度で閉式となります。その後、火葬場へ向けて出棺となるため、火葬に同行しない参列者は、出発する車を見届けて解散します。

火葬・拾骨とは

火葬場は地域によって事前予約が必要な場合と先着順の場合があり、受付で火葬許可証を提出したら順番を待ちます。読経やお焼香を行う「納めの式」の後、火葬炉へ棺を納めます。

火葬にかかる時間は一般的に1〜2時間で、火葬後の遺骨は2人1組となり、箸で骨壺や骨箱へ骨上げするのが拾骨のマナーです。

初七日法要・精進落しとは

葬儀・告別式の日は、火葬後に初七日法要を繰り上げて行うケースが増えています。一連の儀式が終了したら、精進落としの会食を行います。

精進落としは故人を偲び、参列者へ感謝の気持ちを伝えるための食事にあたり、1〜2時間程度でお開きとなるのが一般的です。

精進落とを行う場合、15〜16時頃に解散となるため、大きな疲労を感じる方も多いかと思いますが、参列してくださった方々への感謝や労いの言葉を忘れずに、思いやりと礼儀を大切にしましょう。 。

葬儀で気をつけるべき3つの注意点とは?

葬儀では気をつけるべき3つの注意点があるため、ポイントを押さえて解説します。

- ①葬儀では参列が制限される場合がある

- ②葬儀の日程は法律やマナーに基づく

- ③香典辞退の場合は香典を渡さないのがマナー

①葬儀では参列が制限される場合がある

| 種類 | 人数目安 | 通夜 | 葬儀・告別式 | 火葬 | 特徴 |

| 一般葬 | 30名以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 不特定多数の会葬者を招く |

| 家族葬 | 30名未満 | 〇 | 〇 | 〇 | 家族や親族のみなど少人数が参列 |

| 一日葬 | 30名未満 | ✕ | 〇 | 〇 | お通夜を省略した家族葬 |

| 直葬・火葬式 | 数名 | ✕ | ✕ | 〇 | 通夜や葬儀を省略して火葬のみ |

葬儀形式には基本的に4つの種類があり、誰もが参列できるのは昔ながらの一般葬のみで、参列者の人数が制限されているケースが多くあるため、気をつける必要があります。

| 葬儀形式 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |

| 一般葬 | 58.9% | 48.9% | 30.1% |

| 家族葬 | 31.3% | 40.9% | 50.0% |

| 一日葬 | 3.9% | 5.2% | 10.2% |

| 直葬・火葬式 | 5.9% | 4.9% | 9.6% |

最近の葬儀の種類の動向調査によると、2025年には家族葬が半数の50%を占め、一日葬と直葬・火葬式は約10%で、合計して約7割が少人数の葬儀形式となっています。

訃報連絡や葬儀案内をする遺族側は、相手の立場になって参列してもらうかどうかを明瞭にするとともに、参列者側も自分が参列対象者かどうかをしっかりと確認しましょう。

②葬儀の日程は法律やマナーに基づく

葬儀の日程を決定する際は、次のような法律やマナーを踏まえて決定する必要があるため、亡くなってすぐに葬儀をするとは限りません。

- ・死後24時間以内は火葬や埋葬ができない法律がある

- ・火葬場や斎場の予約状況に空きが必要

- ・菩提寺や近親者の都合を重視する

- ・友引の日は火葬を避ける傾向がある

日本では『墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)』と呼ばれる法律があり、死後24時間以内の火葬や埋葬が禁じられています。

葬儀の日程は、火葬場や斎場の空き状況や、菩提寺や近親者のスケジュール、友引の日の火葬を避ける風習など、さまざまな要素を考慮して決定します。

③香典辞退の場合は香典を渡さないのがマナー

葬儀で香典辞退をしている場合は香典を渡さないのが正しいマナーです。故人の遺志や遺族の立場を尊重して、無理に香典を渡さないようにしてください。

香典を辞退するのには理由があり、たとえば故人が生前にご自身の葬儀の方針を決めていた場合や、遺族にとって香典返しや葬儀後の挨拶回りなどの手間を軽減できるというメリットが挙げられます。

家族葬などの小さなお葬式では、遺族が香典を受け取らずに香典辞退をするケースが増えているため、意向があれば香典は用意せずに参列しましょう。

香典以外にも、供花や弔電や供物、弔問などをお断りするケースもあるため、葬儀案内はしっかりと読んで、不明な場合は遺族や葬儀社へ確認することが大切です。

葬儀についてよくある質問とは?

葬儀についてよくあるご質問をまとめてご紹介しますので、疑問や不明点の解消にお役立てください。

葬儀とは、お通夜と葬儀・告別式はどちらに参列すればいいの?

お通夜と葬儀・告別式のどちらかに参列する際は、どちらへ参列しても問題ありませんので、都合のよい日程を選んで参列しましょう。

葬儀への参列で注意するべきNGの服装とは?

急な葬儀で喪服の準備が間に合わず、お通夜に参列する場合は、次のような服装は避けましょう。漆黒の喪服の方が多い中で目立たないよう、配慮が必要です。

- ・色柄や光沢のある服装

- ・毛皮のコートや皮革のジャケット

- ・カジュアルな普段着やスニーカー

- ・金具やアクセサリーのついた靴やハイヒール

なお、女性は夏場でも肌の露出を抑えて五分袖以上にするのが基本マナーのため、半袖の場合はカーディガンを用意しておくとよいでしょう。

なお、お通夜ではなく葬儀・告別式に参列する際は喪服を着用する必要があります。レンタルなども視野に入れて検討しましょう。

葬儀の参列で押さえておくべき礼儀作法とは?

葬儀の参列にあたって、押さえておくべき礼儀作法とは次の3つです。

- ・受付の手順

- ・お焼香の作法

- ・挨拶の言葉遣い

葬儀の受付の手順とは?

葬儀の受付の手順は、次の7つのステップです。

- ①受付は親族と一般など故人との関係により分かれている場合があるため該当する列に並ぶ

- ②「お悔やみ申し上げます」と簡単な挨拶をする

- ③袱紗から香典を取り出して相手から読めるように向けて小盆へ差し出す

- ④芳名帳へ氏名や住所や連絡先を記帳する

- ⑤返礼品や引換券を受け取る

- ⑥クロークがあれば手荷物やコートを預ける

- ⑦案内係の誘導に従って式場へ向かう

※一般的に北海道の葬儀では、参列者による芳名帳への記帳を行いません。

葬儀のお焼香の作法とは?

お通夜や葬儀・告別式などで行うお焼香には作法のマナーがあるため、次の6つのステップの手順をマスターしておきましょう。

- ①列に並びお焼香の順番を待つ

- ②焼香台へ向かって歩み寄り遺族と僧侶に向かって一礼する

- ③焼香台の一歩前まで歩いて遺影へ一礼する

- ④一歩前に出てお焼香をする(右手の親指・人差し指・中指の3本の指で抹香を摘まみ隣の灰の入った香炉へ移す)

- ⑤両手を合わせて遺影に向かって合掌する

- ⑥一歩下がって僧侶と遺族へ一礼する

葬儀の挨拶の言葉遣いとは?

葬儀では、遺族に「お悔やみ申し上げます」と伝えるのが、どの宗教でも失礼にあたらないため、覚えておくとよいでしょう。

一方で、「ご冥福をお祈り申し上げます」という表現は、浄土真宗や仏式以外の宗教では使用せず、葬儀では不幸を連想させる『忌み言葉』や『重ね言葉』を使用しないのがマナーです。

- 死ぬ・失う・迷う・別れる・終わる・消える

- ますます・次々・たびたび・いろいろ・わざわざ

- 続く・再び・追って・引き続き・繰り返し

遺族や親族への励ましの言葉はとても大切ですが、上記のような言葉遣いは避け、「お力落としのないよう、お体に気をつけてお過ごしください」などの挨拶を心がけましょう。

まとめ:葬儀とはマナーが大切な儀式のため3つの注意点に気をつけて流れに沿って覚えよう!

葬儀の基礎知識や流れとマナーのポイント、気をつけるべき注意点について解説しましたが、まとめると次のとおりです。

- ・葬儀とは宗教によって儀式や考え方が異なるが、日本の葬儀は約9割が仏式のため、葬儀の知識としては、自分の宗教と仏式の葬儀の流れに沿ったマナーを習得すると覚えやすい。

- ・葬儀とはあらかじめ流れを把握しておくことで、慌てたり戸惑ったりせず、気持ちにゆとりをもって参列でき、参列者はお通夜と葬儀・告別式のどちらへ参列してもよい。

- ・葬儀では3つの注意点があり、葬儀形式によって参列者が制限されたり、法律やマナーに基づき日程が決まり、近年人気の家族葬での香典辞退では香典を渡さないのが正しいマナー。

葬儀社の弘善社では、北海道旭川市や北見市や網走市を中心に葬儀のお手伝いを行っており、生前の終活から葬儀後のご供養まで、地域の皆さまのご相談を無料で承っています。

北海道には地域特有の風習もあり、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。役立つ知識をまとめたパンフレットも無料でご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。