様々な理由により葬儀で香典を渡せない場合でも、お花や供物など、香典の代わりの贈り物によって、故人を悼み、遺族へお悔やみの気持ちを伝えることが可能です。

ただし、贈り物の選び方にはマナーがあり、遺族へ贈るタイミングや渡し方にも気をつけなければならない注意点があります。

そこで本記事では、香典の代わりに贈り物をする際の最適な品物の選び方や、渡し方のマナーについて、知っておくべき知識を分かりやすくまとめて解説します。

葬儀で人気の家族葬では、遺族が香典の受け取りをお断りするケースもあるため、香典辞退の対処法としてもどうぞお役立てください。

香典の代わりに贈り物をする3つのケース

お葬式では、香典の代わりに贈り物をする3つのケースがあり、とくに家族葬では、香典の代わりに何を贈るべきか迷う方が多い傾向にあります。

香典辞退により香典を渡せない場合

葬儀では香典辞退によって遺族がお金の受け取りをお断りするケースがあり、辞退している場合はいかなる理由でも香典を贈らないのが正しいマナーです。

香典辞退はとくに家族葬の場合に多く、故人の遺志のほか、周囲の負担を抑えたい、後々の香典返しの手配やお礼の手間を省きたいといった遺族の要望があります。

一般的に香典辞退をする際は訃報案内で伝えるため、「香典は遠慮させていただきます」「香典は辞退申し上げます」といった文脈がないかどうかをしっかりと確認しましょう。

葬儀へ参列できない場合

身内だけの家族葬で参列が叶わない場合や、体調不良等の事情により参列できない場合でも、供花や供物は誰もが贈ることができます。

供花とは、葬儀で祭壇の周囲を飾るための花を指し、様々な理由で参列できない葬儀に対して、故人への弔意を表すために贈ることが可能です。

葬儀後に故人を供養をするために自宅に設置する「後飾り壇」にお供えする花も供花と呼ばれており、葬儀後自宅へ供花や供物などを贈るという方法もあります。

亡くなったことを後から知った場合

遺族から訃報の連絡が届かず、亡くなったことを後から知った場合でも、適切な贈り物によって故人への哀悼の気持ちを表したり、遺族を労る思いやりを伝えたりすることができます。

亡くなってから時間が経っていても、仏花や供物などのお供え物は、故人への敬意や感謝の気持ちを表すものであり、供養としても意味のある行為です。

かなり時間が経過している場合は、遺族の自宅を訪れて手渡すだけでなく、お墓参りをしてお供えするという方法もあります。状況に応じて、最適な形で供養の気持ちを伝えましょう。

香典の代わりに贈り物をする3つの最適なタイミング

香典の代わりに贈り物をするタイミングは遺族との関係によって異なるため、以下で分かりやすく解説します。

| タイミング | 親族や遺族と親しい方 | 一般の方 |

| 亡くなってすぐ | 〇 | × |

| お通夜・葬儀 | 〇 | 〇 |

| 初七日以降 | 〇 | 〇 |

亡くなってすぐ

亡くなってすぐの時期は、遺族が憔悴していたり、葬儀の準備で慌ただしかったりするため、早くお悔やみを伝えたい場合でも、親族や遺族と特に親しい関係になければ、贈り物をするのは控えましょう。 近年では、病院などで亡くなった後、そのまま葬儀場の安置施設に搬送され、安置されることが増えています。宿泊設備を備えた斎場も多く、故人に付き添うために遺族が自宅を離れているケースも少なくありません。 そのため、亡くなってすぐに贈り物を届けても、故人が自宅に安置されていなかったり、遺族が不在で受け取れない可能性があります。 なお、親族や遺族と親しい関係にある方は、ご遺体が自宅に安置されていることを確認のうえ、弔問の際に枕花や供物、線香・ロウソクなどを持参してお悔やみを伝えるとよいでしょう。お通夜・葬儀

お通夜や葬儀で香典の代わりに贈り物をする際は、供花を贈ることが一般的となっています。供花は遺族との関係性によって、以下のように手配する方法が異なります。

- ・親族:喪主が代表して申し込む

- ・親族以外:葬儀をする葬儀社へ申し込む

地域性もありますが、葬儀社によっては供花以外にも盛籠(果物・お菓子・線香・ロウソク他)などの供物があり、ご予算やお好みに合わせて選べるため、ホームページ等で確認してみると良いでしょう。

なお、お葬式は一般的に1日目がお通夜、2日目が葬儀・告別式となっており、供花や供物の申し込みはお通夜の午前中までなど、注文期限が定められているためご注意ください。

供花や供物以外に、弔電を利用してお悔やみの言葉を届ける方法もあります。プリザーブドフラワーや線香がセットになっている弔電も用意されているので、気になる方はホームページをご確認ください。

初七日以降

初七日は、故人に関する手続きや身辺整理で忙しい日々が続き、遺族が疲弊しやすい時期です。そのため、葬儀後の贈り物は初七日が過ぎてから贈るのがマナーです。

一般的に四十九日までは後飾り壇を用意して、遺骨を自宅で安置して供養するため、自宅を弔問してお悔やみを伝える場合は、初七日から四十九日までの期間を目安にしましょう。

後飾り壇へは、供花や供物などをお供えするため、花や果物、お菓子のほか、線香やロウソクなども贈り物として喜ばれます。四十九日後もお仏壇へのお供え物が必要となるため、同様の贈り物を用意すると良いでしょう。

お墓の準備ができている場合、四十九日の法事・法要の際に納骨する方も多いため、四十九日を過ぎてからは納骨先を確認してお墓参りをするのも一つの方法です。

香典の代わりの最適な贈り物の選び方

香典の代わりの最適な贈り物は次の5種類です。品物によって選び方にマナーがあるため、押さえておきたいポイントを、品物の種類ごとに解説します。

- ・供花・お悔やみの花(枕花・後飾り壇の供花)

- ・お菓子

- ・果物

- ・飲料

- ・線香・ロウソク

供花・お悔やみの花(枕花・後飾り壇の供花)

枕花や葬儀の供花、後飾り壇の供花など、お悔やみの花を贈る際は、花の種類や形状の選び方にポイントがあります。

お通夜や葬儀で飾る供花は葬儀社へ申し込む

お通夜や葬儀で飾る供花は、お葬式のイメージを損なわないよう、必ず葬儀を行う葬儀社へ申し込んでください。

四十九日までは白い花を基調とする

枕花や後飾り壇への供花など、亡くなってから四十九日までに贈る花は、一般的に、白を基調としたものを選びます。

白い菊やユリ、マーガレット、ガーベラ、トルコキキョウ、ストック、カラー、かすみ草など、様々な花の中から自身の心情を表す花言葉を持つ花を選び、故人への哀悼の気持ちを表すのもよいでしょう。

バラの花は贈らない

バラの花は、トゲがあるため取り扱いが危険なことや、枯れると首から花が落ちてしまうことから、弔事で贈るのはタブーとされています。

ほかに、トゲのある花はアザミ、首から落ちる花にはツバキなどもあるため、購入する際は花屋でお悔やみの花であることをしっかりと伝えて用意しましょう。

犬や猫のなどのペットがいる家庭には毒性のある花を避ける

犬や猫などのペットのいるご家庭にお悔やみの花を贈る際は、毒性のあるユリ科やスミレ科の花を避けるようにしましょう。

- ・ユリ科:カサブランカ・ヤマユリなど

- ・スミレ科:スイセン・スズランなど

花瓶が不要な吸水スポンジに活けた花が良い

死後は多くの花が集まることが想定されるため、お悔やみの花は、花瓶が不要で、そのまま据え置きできる吸水スポンジに活けた花を贈ると喜ばれます。

生花を特殊加工したプリザーブドフラワーは、お手入れ不要で遺族の負担を軽減することができますが、ドライフラワーは避けましょう。

お菓子

お菓子は和菓子・洋菓子を問わず、お供え物に最適で、遺族への手土産にもなるため喜ばれます。

消費期限・賞味期限が長く個包装されているもの

お菓子を贈る場合は、供えた後に遺族がゆっくり味わえるよう、賞味期限が長く、個包装されているものを選ぶと良いでしょう。

和菓子であれば羊羹・饅頭・どらやき、洋菓子であればカステラ・バウムクーヘン・マドレーヌ・クッキーなどの焼き菓子が定番とされています。

常温保存できるもの

果物

果物は新鮮で、常温保存でも日もちするものを選び、ニオイの強いものは避けましょう。

常温保存で長持ちする果物

リンゴ・メロン・みかん・ぶどう・バナナなどのほか、柿や桃といった季節の果物を贈ると喜ばれます。常温で傷みやすいイチゴなどはご注意ください。

カットフルーツは手軽に食べられる一方で、傷みやすいため、お悔やみの供物としては避けるのが一般的です。

ニオイの強いフルーツは避ける

ニオイが強いドリアン・マンゴーなどの果物は、お供え物にふさわしくないため避けましょう。

果物を加工したゼリーや缶詰、シロップやワイン漬けのコンポートなども喜ばれるため、遺族の好みや家族構成に応じて検討しても良いでしょう。

飲料

飲み物はお供え物の一つとして定番品で、贈答用としてさまざまな種類がセットになった商品も市販されています。

故人が好きな飲み物や水

飲み物をお供えする場合は、お茶・ジュース・コーヒーなど、故人や遺族の好みに合わせた品が選ばれることが多く、浄水(水やお茶のお供えのこと)として、ミネラルウォーターも喜ばれます。

ただし、仏教やキリスト教ではビールやウイスキー、日本酒などのアルコール類は基本的にお供えしない習わしがあるため、失礼にならないよう酒類は避けた方が無難です。

缶・紙パック・ペットボトルに入った飲み切りタイプが良い

お供えする飲み物は、手軽で便利な飲み切りサイズが適しています。

多くの飲料は、常温保存が可能で日もちするため扱いやすく、遺族に喜ばれるお供え物といえるでしょう。

線香・ロウソク

お供え物の線香やロウソクは、進物用として市販されている良質なものを贈りましょう。

煙が少なく香りの良いもの

進物用のお線香やロウソクは、植物を原料とした良質なものほど高価で、煙や煤(すす)が少なく快適に使えることから、もらって嬉しい供養品として人気があります。 線香は、香りの良さで知られる銘木の伽羅(きゃら)・沈香・白檀が、ロウソクは、国産の和蝋燭が高品質とされていて、これらを詰め合わせた進物用セットも販売されています。香典の代わりの品物の贈り方

香典の代わりに品物を贈る際には、相手に失礼のないよう配慮が必要です。ここでは、包み方や渡し方・送り方のマナーについて解説します。

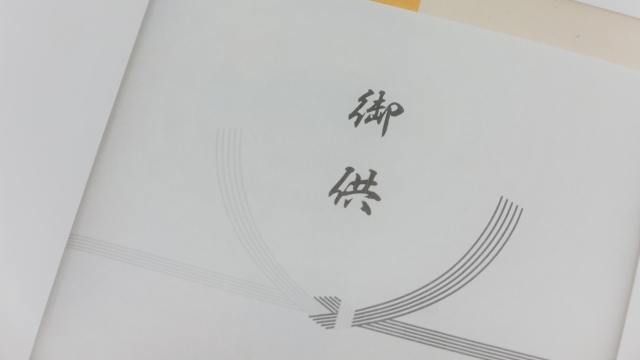

供物の掛け紙と表書き

品物を包む際の掛け紙は、熨斗の付いていないものを用い、水引は白黒の結び切りを選びましょう。表書きには「御供」や「御供物」と記し、その下に贈り主の名前を入れます。 水引の色や形式は、地域の風習やお供え物を贈る時期によって異なることがあるため、地元の販売店や葬儀社に確認すると良いでしょう。 表書きは、四十九日までは薄墨を、四十九日法要以降は濃墨の筆ペンを使用するのがマナーです。贈り物の渡し方

葬儀前後に遺族の自宅を訪れて贈り物を渡す場合は、玄関先で手渡しましょう。

喪主に対して「この度はお悔やみ申し上げます」と挨拶を述べた後、紙袋から贈り物を取り出し、相手側から文字が読める向きで、「御仏前へお供えください」と一言添えて差し出しましょう。

なお、贈り物を、自分の手で直接、後飾り壇や仏壇に供えるのはマナー違反とされています。自宅に上がって故人と対面したり、お線香をあげたりする場合も、直接供えることは避けましょう。

贈り物の郵送や宅急便での送り方

香典の代わりの供物は販売店から郵送や宅急便で送ることも可能です。その際は品物に直接掛け紙を掛け、その上から包装する「内のし」と呼ばれる方法を選びましょう。

品物を郵送や宅配便で送る際は、「心よりお悔やみ申し上げます」などの言葉を添えたメッセージカードを同封すると、より丁寧な印象になります。 故人との関係性や思い出のエピソードなどを簡潔に記すことで、遺族にとっても心温まる贈り物となるでしょう。香典の代わりに贈り物をするときの6つの注意点

香典の代わりに贈り物をするときは、6つの注意点があります。ここでは、とくに気をつけるべきポイントから順番に解説します。

①葬儀に参列できない場合は香典を自宅へ送るのが基本マナー

葬儀へ参列できない場合は、香典を喪主の自宅へ郵送するのが基本マナーであることを知っておきましょう。

香典のほかに供花や供物を贈ること自体は問題ありませんが、遺族の中には香典を葬儀費用の一部として活用したいと考える方も多いため、供花や供物のみを贈る場合は配慮が必要です。

②家族葬では香典辞退のほか供花や供物を辞退する場合がある

家族葬では、香典だけでなく、供花や供物も辞退する場合があります。訃報案内に「ご厚意は遠慮(辞退)申し上げます」と記載されている場合は、供花や供物なども辞退していることを理解しましょう。

このように贈り物を辞退している場合は、自分の気持ちを押し付けないよう、遺族の意向に素直に従うのがマナーです。

何も贈らないことがどうしても気になる場合は、手紙やハガキでお悔やみの気持ちを伝えるのが最良ですが、「お返事は不要です」と一言添える気遣いを大切にしましょう。

③贈り物をして良いかどうか不明な場合は確認した方が良い

贈り物をしてよいか迷う場合や、葬儀までの慌ただしい時期には、葬儀社を通して贈るという方法もあります。この方法は、遺族に手間をかけずに済むうえ、品物やマナーについての相談も可能で、安心して依頼できるというメリットがあります。葬儀社によっては、葬儀での供花や供物のみならず、枕飾や葬儀後の後飾り壇用のお悔やみ花、進物用の線香・ロウソクを取り扱っており、最適なタイミングで届けてもらえます。

④2つ以上の品物を重ねて渡さない

⑤自宅を訪問して贈り物を渡す際は事前に弔問の許可を取って日時を決める

自宅を訪問して贈り物を渡す際は、事前に弔問の許可を取り、具体的な日時を決めましょう。

大切な方を亡くした遺族の立場では心身ともに辛い状態にあり、弔問客の応対ができないケースも少なくないため、遺族の意向を優先して無理をさせないであげてください。

⑥お墓参りでは事前に納骨先のお供え物のルールを確認する

納骨後のお墓参りで仏花や供物などをお供えする際は、お墓の管理者やほかの利用者へ迷惑をかけないよう、あらかじめ霊園や墓地のお供えに関するルールを確認しましょう。

お参りの際には、お供え物を持ち帰らなければならない場合があるほか、近年増えている永代供養墓や納骨堂では、従来のお墓のように個別にお供えができないこともあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

まとめ:香典の代わりの贈り物をお探しなら弘善社へお任せください!

香典の代わりの花や供物などの贈り物について、贈るタイミングや品物の選び方と渡し方、知っておくべき注意点について解説しましたが、まとめると次のとおりです。

- ・葬儀で香典を渡せなくても、お悔やみの花や供物などを贈ることで、故人へ哀悼の気持ちを表し、遺族への労りの想いを届けることができる。

- ・お悔やみの花や供物などの品物を渡すタイミングは、亡くなってすぐ、お通夜・葬儀、初七日以降と3回あるが、ご遺体の安置状況などを把握している必要があるため、亡くなってすぐは、身内や親しい関係のみに限られる。

- ・香典の代わりの最適な贈り物は、花(枕花・お通夜や葬儀の供花・後飾り壇の供花)、お菓子、果物、飲料、線香・ロウソクで、それぞれに選び方のコツがある。

- ・葬儀へ参列できない場合、香典は自宅へ郵送するのが基本マナーであることを認識し、香典代わりの贈り物は、弔問により自宅を訪問して渡すか、郵送や宅急便で送る方法がある。

- ・香典辞退の対処法として、香典の代わりに花や供物を贈るという方法があるが、品物の受け取りも辞退している場合があることに注意し、お断りしている場合は故人や遺族の意志を尊重して贈らない。

北海道旭川市と北見市で6ヶ所の葬儀場を運営している弘善社では、生花専門のプロスタッフが在籍し、ご予算やご要望に応じて、各種アレンジメントをお作りしています。

お悔やみの花や供花はもちろん、誕生日やプレゼントなどの花束にも対応しており、進物用のお線香やロウソクなども取り扱っていますので、どうぞお気軽にお問い合せください。